Film

FilmWieso China Krieg gegen Spatzen führte: https://www.facebook.com/watch/?v=976222759392492 (ZDFinfo)

Unter Biodiversität versteht man die Vielfalt der Ausprägung von Lebewesen. Man unterscheidet drei Ebenen dieser Vielfalt: die genetische Vielfalt innerhalb einer Art, die Artenvielfalt und die Vielfalt der Lebensgemeinschaften (Ökosysteme).

Wir beobachten in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine verstärkte Abnahme an Biodiversität. Viele Wissenschaftler befürchten, dass durch die abnehmende Biodiversität Kipppunkte erreicht werden, die den Zusammenbruch ganzer Ökosysteme zur Folge haben.

In den folgenden Texten findet ihr weitere und vertiefte Informationen zu Biodiversität und deren Bedeutung.

Die Artendiversität einer Lebensgemeinschaft - die Vielfalt verschiedenartiger Organismenarten — umfasst zwei Parameter. Der eine ist der Artenreichtum die Anzahl der verschiedenen Arten in der Biozönose, der andere die relative Häufigkeit oder Abundanz der einzelnen Arten, der Anteil, den die jeweilige Art an der Gesamtzahl der Individuen einer Lebensgemeinschaft ausmacht Stellen wir uns zum Beispiel zwei Waldbestände vor, in denen sich jeweils 100 Individuen auf vier Baumarten (A, B, C und D) verteilen:

Gemeinschaft 1: 25A, 25B, 25C, 25D

Gemeinschaft 2: 80A, 5B, 5C, 10D

Der Artenreichtum ist in beiden Lebensgemeinschaften der gleiche, denn beide enthalten vier Baumarten, aber in ihrer relativen Häufigkeit unterscheiden sich diese Baumarten stark voneinander (Abbildung 54.7). In der Gemeinschaft 1 sind alle vier Baumarten in weitgehend gleicher Anzahl vertreten, in dem Zweiten Wald dagegen dominiert die Art A, während die anderen Bäume aufgrund ihrer geringen Individuenzahl nur schwer zu entdecken sind. Die meisten Beobachter würden der Gemeinschaft 1 intuitiv eine größere Vielfalt (Artendiversität) zuschreiben. Für den quantitativen Vergleich der zeitlichen und räumlichen Unterschiede in der Artendiversität von Lebensgemeinschaften gibt es in der Ökologie eine Vielzahl von quantitativen Methoden. Häufig berechnet man aus Artenreichtum und Individuenhäufigkeit einen Diversitätsindex. Gebräuchlich ist zum Beispiel der Shannon-Index (H).

Abbildung 54.7: Welcher Wald zeigt eine größere Artendiversität?

In der Ökologie kommt man zu folgendem Schluss: Die Lebensgemeinschaft 1 hat eine größere Artendiversität; in die Beurteilung fließen dabei sowohl der Artenreichtum als auch die relative Häufigkeit (Abundanz) der einzelnen Arten ein.

Die Artendiversität umfassst zum einen den Artenreichtum, die Anzahl der verschiedenen Arten in der Biozönose und zum anderen die relative Häufigkeit oder Abundanz der einzelnen Arten.

Die Artenvielfalt ist Teil der biologischen Vielfalt, der Biodiversität (Abb. 2). Darunter versteht man die Vielfalt der Habitate und Ökosysteme, die Vielfalt der biologischen Wechselwirkungen, die Vielfalt der Arten und die genetische Vielfalt in einer Art. Die genetische Vielfalt und die Artenvielfalt sind das Ergebnis langer Evolutionsprozesse. Die biologische Vielfalt ist eine unersetzliche Lebensgrundlage und für den Menschen aus vielen Gründen wertvoll. Man hat versucht, den wirtschaftlichen Wert der Biodiversität in Geldeinheiten auszudrücken. Nach Schätzungen von Fachleuten sind es mehrere hundert Milliarden Euro weltweit in jedem Jahr.

Erläutere die Bedeutung der Vielfalt des Wildapfels für:

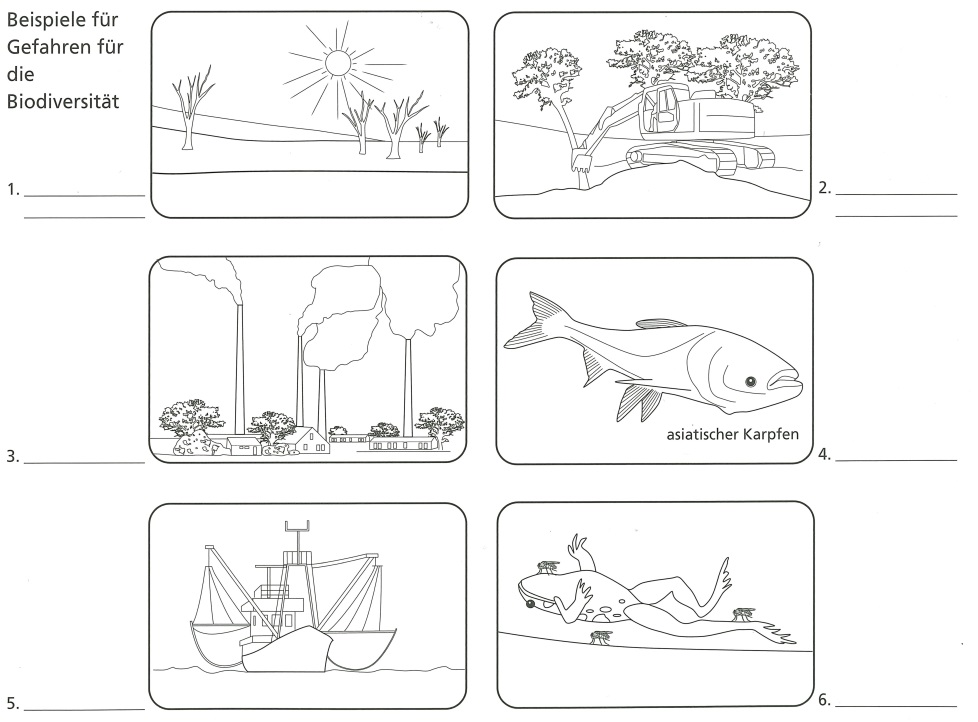

(Lösungen: 1. Klimawechsel, 2. Lebensraumverlust und -zerstörung, 3. Verschmutzung, d. invasive Arten, 5. Raubbau, 6. Krankheiten)

Biodiversität bezieht sich auf das Vorhandensein vieler unterschiedlicher Organismen in einem Ökosystem. Die Biodiversität ist für die Gesundheit des Ökosystems und auch für die Menschen wichtig. Gesunde Ökosysteme produzieren Sauerstoff, reinigen Luft und Wasser, haben einen nährstoffreichen Boden und Bestäuberpopulationen. Zusätzlich bieten Ökosysteme mit einer hohen Biodiversität Menschen eine Vielzahl von Nahrungs- und Heilpflanzen, Baustoffe, Möglichkeiten für den Tourismus und Erholung. Außerdem haben viele indigene Völker eine starke kulturelle Bindung zur Natur ihrer Heimat.

Leider wirkt sich das Wachstum der menschlichen Bevölkerung negativ auf die Biodiversität aus. Der weltweite Temperaturanstieg belastet viele Spezies. Populationen gehen aufgrund der Zerstörung von Lebensräumen, um für den menschlichen Lebensraum und die Landwirtschaft Platz zu schaffen, zurück. Menschen verbrauchen oft mehr natürliche Ressourcen, als reproduziert warden können, was zu Ausbeutung von Ressourcen wie Bäumen oder Fischen führt. Umweltverschmutzung kann ebenso Habitate zerstören oder anderen Spezies direkt schaden, wenn diese die Schadstoffe der Menschen fressen. Beim Reisen bringen Menschen viele andere Spezies mit sich und führen sie so in neue Habitate ein. Diese Spezies können invasiv werden und einheimische Arten verdrängen, die ein wichtiger Teil des Nahrungsnetzes sind. Zudem können Krankheitserreger zu einem tödlichen Problem werden, wenn sie in neue Populationen eingeführt werden. Wenn die Auswirkungen unkontrolliert bleiben, wird es laut Wissenschaftlern zu einem rapiden Verlust von Spezies kommen, was zu einem Massenaussterben führen wird, das sie als sechstes Massensterben bezeichnen.

Unter Biodiversität versteht man die biologische Vielfalt der Ökosysteme, der Arten und der Unterarten. Eine kleinräumige Heckenlandschaft beherbergt eine wesentlich höhere Biodiversität als eine intensiv genutzte Landschaft mit monotonen Äckern und Wiesen.

Artenvielfalt durch Hecken und Brachland

1 Hecken zwischen landwirtschaftlichen Nutzflächen

Manche Regionen Deutschlands sind geprägt durch großflächige Äcker und Wiesen. Als Folge der Flächenzusammenlegungen ist ein starker Rückgang der Artenvielfalt zu beobachten. Damit sind auch die Voraussetzungen für eine natürliche Schädlingsbekämpfung durch räuberisch lebende Arten verlorengegangen.

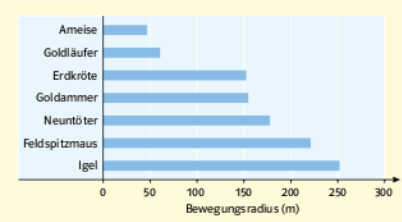

Untersuchungen haben gezeigt, dass ein wesentlicher Beitrag zur Erhaltung oder Wiedererlangung der Artenvielfalt erreicht werden kann, indem man auf 3% der möglichen landwirtschaftlichen Nutzfläche verzichtet. Eine Möglichkeit ist die Anlage oder der Erhalt von naturbelassenen Hecken (Abb. 1). Sie bestehen überwiegend aus Sträuchern, zwischen denen sich auch viele Kräuter ansiedeln. Beobachtungen zeigen, dass die dort vorkommenden Tiere nicht nur die Hecken selbst als Lebensraum nutzen (Abb. 2).

2 Bewegungsradius von räuberischen Heckentieren

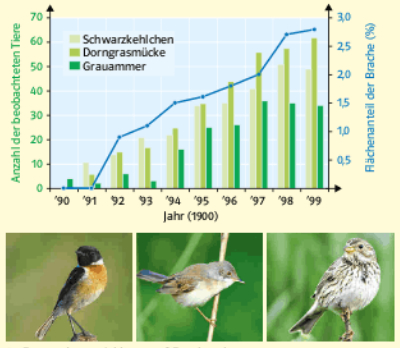

Eine weitere Möglichkeit zur Förderung der Artenvielfalt stellen Brachflächen dar. Darunter versteht man Rächen, die periodisch oder dauerhaft nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden. Bei der Anlage wird eine Samenmischung aus Grasarten und Wildkräutern ausgebracht. Auf angrenzenden Äckern unerwünschte Arten werden dabei vermieden. Nach zwei oder drei Jahren wird die Fläche wieder landwirtschaftlich genutzt und eine andere Fläche als Brachland angelegt. Brachen werden nicht gedüngt und nicht mit Pestiziden behandelt.

Bei sogenannten Brutbrachen richtet sich der Termin für das jährliche Mähen nach den Brutzeiten dort vorkommender am Boden brütender Vögel. In einer Untersuchung wurden die Auswirkungen dieser Maßnahme über mehrere Jahre beobachtet (Abb. 3).

3 Bestandsentwicklung auf Brutbrachen

Aufgaben